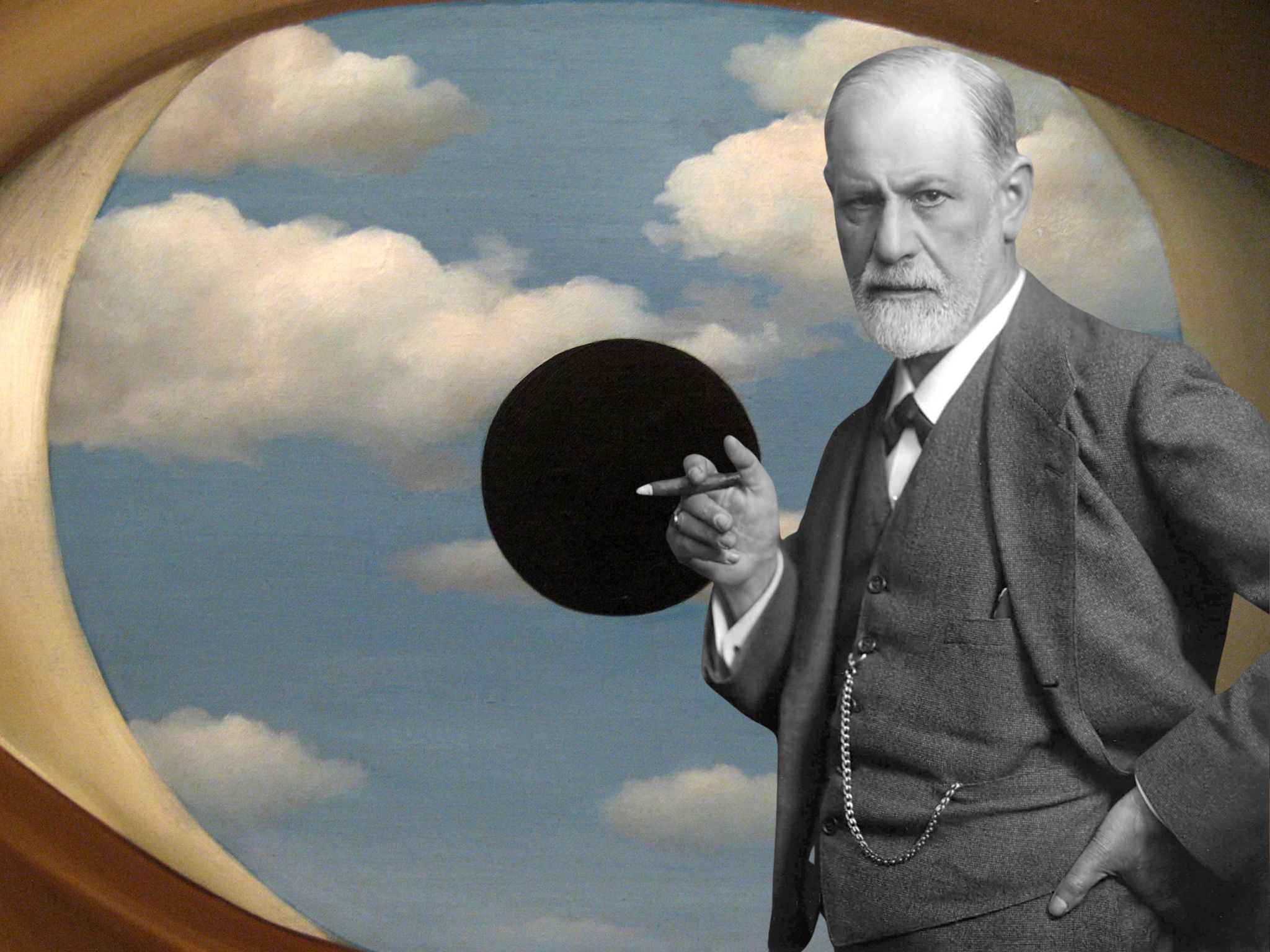

PSICOANALISI E ARTE

Tra sogni e rivoluzione, l’influenza di Sigmund Freud sui movimenti artistici del XX secolo

Nel tumulto intellettuale europeo del tardo XIX secolo, Sigmund Freud scosse l’immaginario collettivo con l’inconscio. Il suo libro “L’interpretazione dei sogni” aprì le porte all’indagine degli strati nascosti della psiche e plasmò una nuova realtà nell’abisso dell’immaginazione. Che rivoluzionò l’arte e la cultura del XX secolo dando il via ai movimenti artistici del dadaismo e del surrealismo

Angela Maria Scullica

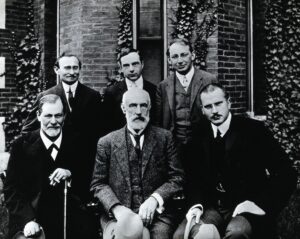

Nel tardo XIX secolo, il panorama intellettuale europeo era in fermento. Nuove scoperte scientifiche e idee scuotevano nelle fondamenta le convinzioni tradizionali. Figura chiave di questo periodo fu Sigmund Freud, medico austriaco che avrebbe rivoluzionato la comprensione della mente umana con la sua teoria dell’inconscio. Il suo libro “L’interpretazione dei sogni”, pubblicato nel 1899, ma datato 1900, introdusse il concetto che il mondo onirico potesse fornire le chiavi per aprire l’accesso agli strati profondi e nascosti della psiche. A partire dal 1902, Sigmund Freud cominciò a organizzare riunioni settimanali nella sua casa a Vienna, noti come le “riunioni del mercoledì”, che attirarono un gruppo di seguaci affascinati dalle sue teorie innovative. Tra questi seguaci c’erano nomi noti come Carl Jung, Ernest Jones, Abraham e Sándor Ferenczi. Questi incontri segnarono l’inizio della diffusione globale della psicoanalisi, il metodo di indagine dei processi mentali altrimenti inaccessibili alla coscienza.

Sigmund_Freud, al centro, con Stanley Hall, Carl Gustav Jung, Abraham Arden

Nel 1909, Freud intraprese un viaggio di conferenze negli Stati Uniti con Jung, espandendo ulteriormente l’audience della psicoanalisi. Nel 1910, insieme ai suoi discepoli, fondò l’Associazione Psicoanalitica Internazionale, con Jung come presidente. Tuttavia, divergenze teoriche e personali portarono alla rottura con Jung nel 1913, così come con Alfred Adler nel 1911. Questi conflitti non arrestarono la ricerca di Freud nella psicoanalisi, e le sue lezioni tenute all’Università di Vienna dal 1915 al 1917 sintetizzarono i concetti fondamentali della disciplina. Il termine “psicoanalisi” stesso, coniato da Freud nel 1896, divenne il fulcro di questa nuova visione dell’indagine mentale. La sua definizione di psicoanalisi come procedura per esplorare processi mentali inaccessibili alla coscienza e il suo impiego come metodo terapeutico per le nevrosi trasformarono la comprensione della mente umana.Uno dei contributi più significativi di Freud fu l’elaborazione del concetto di inconscio. In contrasto con l’ottimismo positivista dell’epoca, Freud sottolineò che la realtà non può essere completamente controllata dalla razionalità umana e che motivi dei nostri comportamenti spesso si nascondono al di là dei nostri pensieri coscienti.

La sala d’attesa nell’ex abitazione e ufficio di Sigmund Freud, Berggasse 19, Vienna

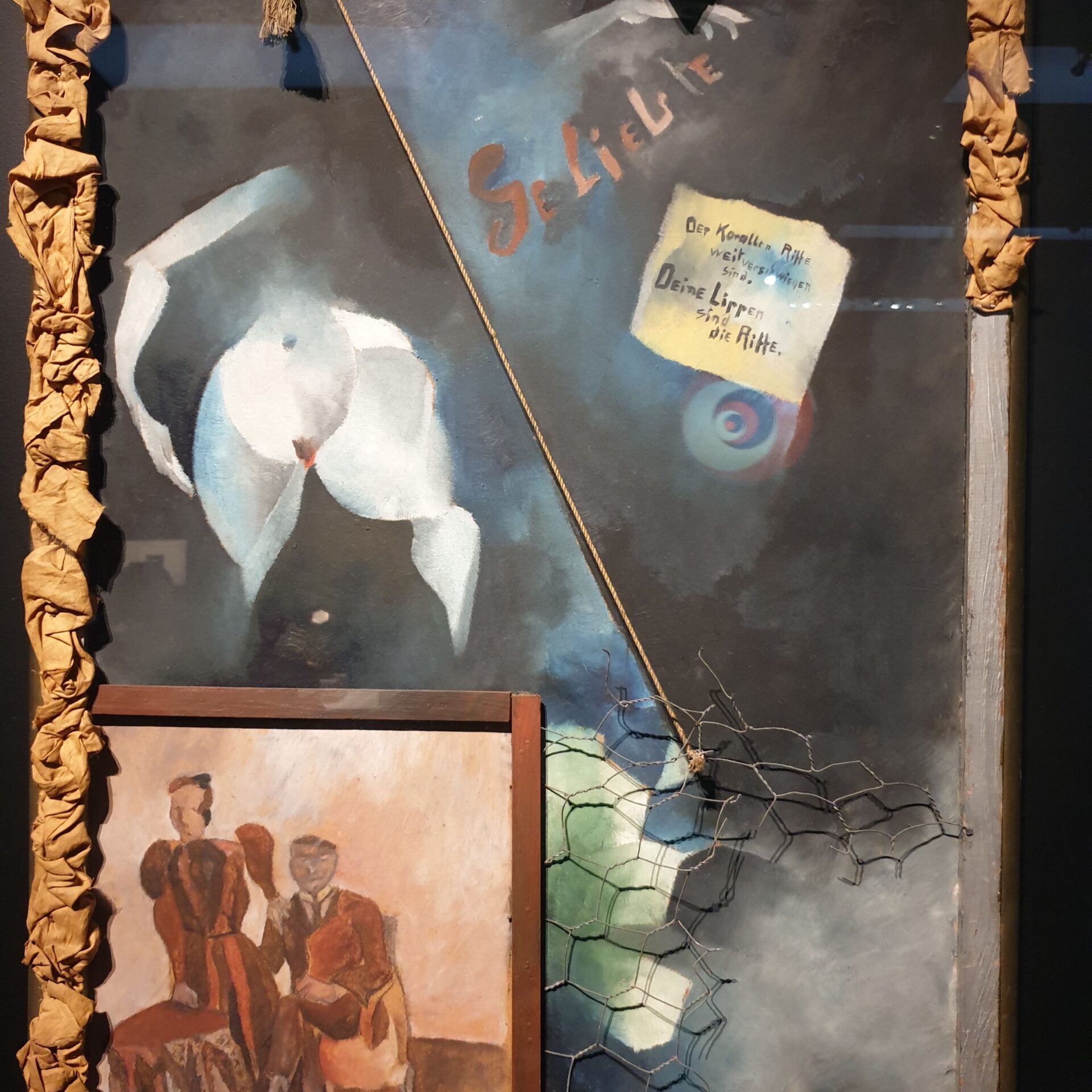

Il complesso legame tra Freud e il Dadaismo

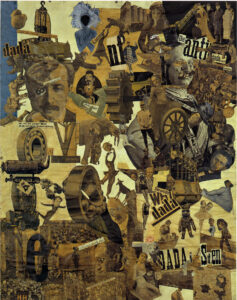

Nel periodo in cui Freud viveva ed elaborava le sue teorie sulla psiche umana e sull’inconscio, durante e dopo la Prima Guerra Mondiale, stava emergendo il movimento artistico del Dadaismo. Questo movimento, caratterizzato da un atteggiamento anarchico e irrazionale, trovava terreno fertile in artisti che erano esausti dalla violenza e dall’ipocrisia del mondo circostante. Attraverso provocazioni e manifestazioni artistiche, i dadaisti mettevano in discussione le convenzioni sociali e sostenevano che solo abbattendo l’ordine esistente si potesse dar vita a qualcosa di nuovo. Il legame tra il Dadaismo e innovazione psicologica di Freud è intrinseco, seppur complesso. Entrambi condividevano una ribellione contro la razionalità e le strutture tradizionali. Tuttavia, il modo in cui la affrontavano, differiva. Mentre il Dadaismo utilizzava l’arte e l’espressione creativa per esplorare le profondità dell’esperienza umana in maniera provocatoria, Freud si concentrava sull’approccio scientifico alla psicologia. Ciò nonostante, entrambi contribuirono a ridefinire il rapporto tra individuo e realtà, aprendo nuove prospettive alla mente umana e alla creatività. Sia il Dadaismo che l’approccio di Freud alla psicologia emersero in un periodo di cambiamenti culturali e sociali profondi, come risposta alle esperienze traumatiche e alla brutalità della Prima Guerra Mondiale. Tuttavia, mentre il Dadaismo sfidava la logica e la razionalità responsabili della guerra attraverso il suo atteggiamento anarchico, Freud si concentrava sull’indagine delle irrazionalità sepolte nell’inconscio umano. Egli enfatizzava che le persone erano spesso spinte da motivazioni inconsce che sfuggivano al controllo razionale. Al centro delle filosofie sia dei dadaisti che di Freud c’era un rifiuto delle convenzioni e delle norme sociali. I dadaisti abbracciavano questa sfida utilizzando oggetti casuali e manifestando il loro dissenso nei confronti dell’establishment. Freud metteva in discussione le concezioni tradizionali sulla mente umana e la sessualità, portando alla luce desideri repressi e tabù che agivano nell’inconscio delle persone. Sebbene il Dadaismo non si concentrasse direttamente sull’inconscio, condivideva comunque lo spirito di liberare la creatività dal dominio della razionalità. Freud era affascinato dall’inconscio e dalla sua influenza sui comportamenti e le emozioni umane. Gli artisti dadaisti spesso sfruttavano il lato irrazionale dell’inconscio per creare opere provocatorie e sorprendenti. Un concetto condiviso era quello dell’automatismo creativo. Sia il Dadaismo che l’approccio psicoanalitico di Freud incorporavano questa idea. I dadaisti liberavano l’immaginazione dalla tirannia del pensiero razionale ispirandosi a processi casuali e spontanei, Freud enfatizzava l’importanza dell’automatismo psichico puro come mezzo per capire i processi mentali inconsci, permettendo alle emozioni e agli impulsi profondi di emergere. Il movimento Dada si diffuse rapidamente in tutta Europa, ma declinò nei primi anni Venti; molti dadaisti si unirono al Surrealismo. Le idee anarchiche e provocatorie del Dadaismo continuarono a vivere in modo diverso attraverso il Surrealismo, dando vita a una delle rivolte culturali più significative del XX secolo. Il Dadaismo nacque dall’agitazione anarchica e irrazionale in un’era post-bellica, sfidando le norme sociali attraverso provocazioni artistiche. Il Surrealismo, successivo al Dadaismo, costruì su queste fondamenta una nuova realtà basata sull’inconscio e sull’immaginazione. Entrambi i movimenti condivisero l’idea di sconvolgere il pensiero tradizionale e riscrivere il rapporto tra individuo e realtà, in un momento di profondi cambiamenti culturali e sociali.

Hannah Höch, Taglio con il coltello da cucina Dada attraverso l’ultima epoca culturale tedesca di Weimar Beer-Belly, 1919-1920

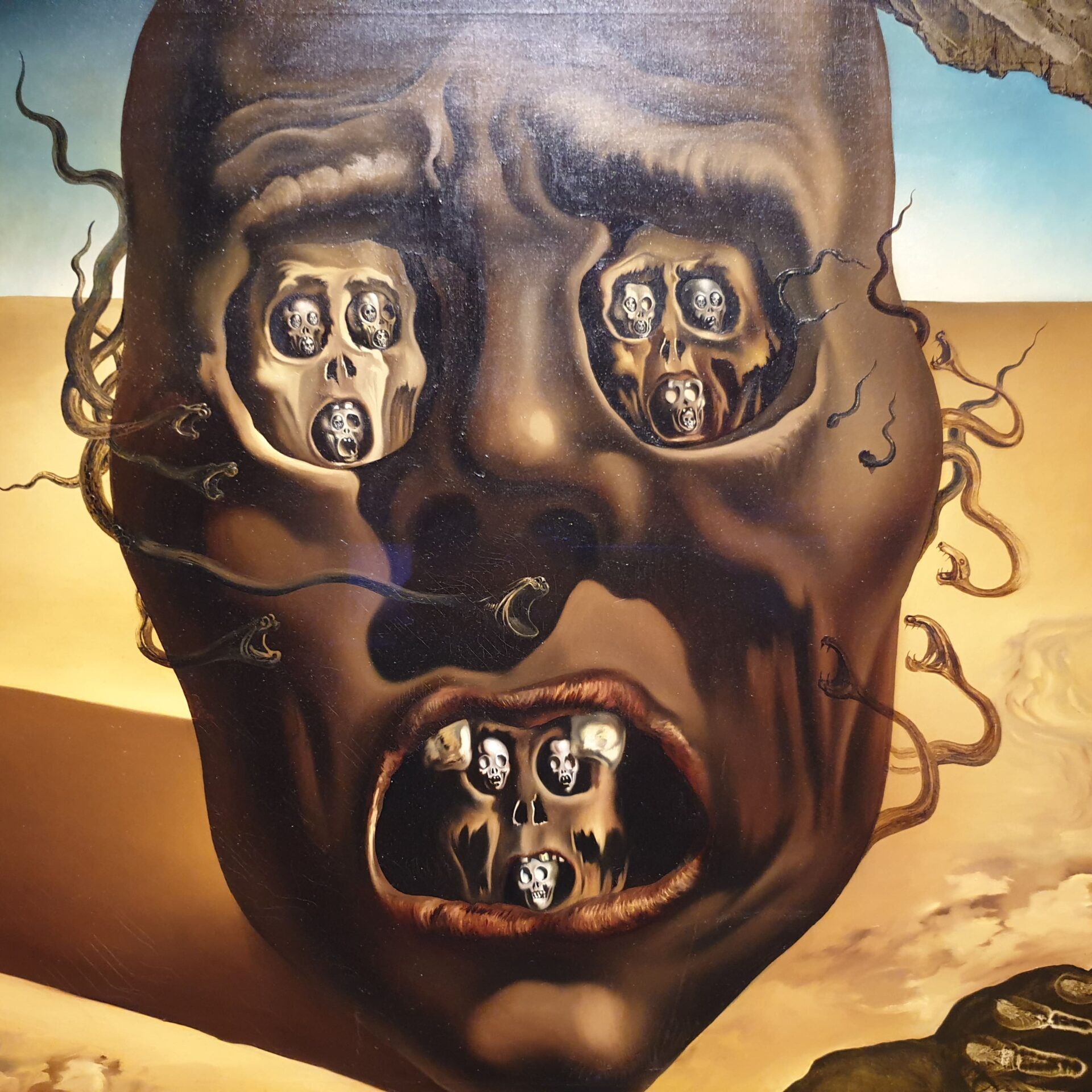

Freud e il movimento surrealista

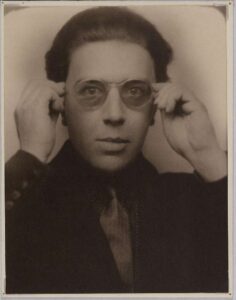

Il movimento del Surrealismo, inaugurato da André Breton nel 1924, aveva un audace obiettivo: abbattere le divisioni nella mente umana tra il mondo interiore e quello esterno, rivelare l’inconscio e riunirlo alla sfera della coscienza. In contrasto con il Dadaismo, il quale abbracciava un rifiuto radicale dello status quo e delle convenzioni artistiche, il Surrealismo intendeva costruire una nuova realtà profondamente ancorata nell’inconscio e nell’immaginazione.

André Breton scrisse il Manifesto del Surrealismo nell’autunno del 1924

Laddove il Dadaismo faceva affidamento sulla casualità e la provocazione come mezzi di espressione, il Surrealismo adottava approcci più metodici, grazie al sistema organizzato introdotto da Breton. In tale contesto, l’influenza di Sigmund Freud rivestì un ruolo cruciale per entrambi i movimenti. Le teorie freudiane sull’inconscio e sull’analisi dei sogni ebbero un impatto significativo sui surrealisti. È bene però precisare che, nonostante le reciproche influenze e le convergenze concettuali, Freud scelse di prendere le distanze da dadaisti e surrealisti a causa delle disparità nei loro approcci e intenti rispetto alle sue teorie. Infatti, mentre Freud perseguiva una ricerca psicologica, scientifica e terapeutica, i dadaisti e i surrealisti abbracciavano un’esplorazione più libera e creativa. Freud considerava i sogni come uno strumento per esplorare la psiche dei pazienti, i surrealisti li concepivano come una terra di libertà primordiale, un territorio fertile per l’espressione creativa e la creazione di nuove opere d’arte. In ogni caso la curiosità di Freud per la profondità dell’inconscio trovò rispondenza negli sforzi dei surrealisti nell’esplorare l’immaginazione e l’irrazionale. Il Surrealismo trovò il suo sfogo in diverse forme artistiche, come la letteratura, la poesia, la pittura, la scultura, il cinema e la fotografia. Caratterizzato dall’ambiguità, dall’attrazione-repulsione, dalla sperimentazione e dal gioco, questo movimento mirava a plasmare un nuovo modo di concepire la realtà. Un obiettivo che comportava una trasformazione radicale della percezione tradizionale, spingendo le persone oltre i confini della ragione per esplorare le profondità della psiche umana. Il Surrealismo rappresentò quindi una profonda rivoluzione mentale, aprendo la strada all’esplorazione del mondo interiore per comprendere meglio quello esterno. E lasciò un segno indelebile sulla cultura e sull’arte del XX secolo, influenzando generazioni di artisti affascinati dalla sua profonda eredità creativa.

L’inconscio svelato da Freud rivoluzionò l’arte e la cultura del Novecento, proiettandole verso orizzonti inesplorati di profondità ed espressione

Giornalista