PITTRICI RIVOLUZIONARIE

Quattro donne che hanno cambiato la storia dell’Arte

Artemisia Gentileschi, Berthe Morisot, Frida Kalho e Carol Lama. Quattro donne indimenticabili, che in epoche diverse hanno innovato profondamente il concetto di arte combattendo con coraggio, tenacia, passione, resistenza, ribellione. E, con il loro lavoro, hanno per sempre cambiato l’immagine e il posto della donna nel mondo dell’arte andando oltre divieti, obblighi, incomprensioni e pregiudizi.

Beatrice Laurora

Portatrici di una femminilità̀ liberata e liberatoria che cerca di dare voce alle possibilità infinite dell’essere artista, senza avere paura di essere donna, hanno dato forma anche al proibito e al censurato. Artemisia Gentileschi, Berthe Morisot, Frida Kalho e Carol Lama hanno sfruttato la loro potenza artistica per dare la loro visione del mondo, affermando contro tutto e contro tutti che un altro universo con meno pregiudizi, più libertà e uguaglianza è possibile.

Artemisia Gentileschi

La pittrice guerriera che riscattò le donne

Primogenita del pittore Orazio Gentileschi, Artemisia Lomi Gentileschi nasce a Roma nel 1593. L’interesse per la pittura si esprime sin dalla sua fanciulezza: perde la madre a soli 12 anni e, affascinata dal lavoro del padre e con il desiderio di emularlo, si avvicina alla pittura. Nel 1600 era impensabile per una donna di origini non aristocratiche aspirare a diventare artista; l’arte era totalmente nelle mani degli uomini. Ma lei, che da primogenita, si occupava anche dei suoi quattro fratelli più piccoli, cercava una via d’uscita al mondo femminile di allora fatto di sole faccende domestiche, gravidanze, parti, morti per parto, interminabili allattamenti, maltrattamenti e umiliazioni. Doveva essere quello il suo destino? Era abituata a stare tra i maschi; i tre fratelli, il padre, e perfino gli amici, che erano quasi tutti pittori come Orazio. Uno in particolare aveva molto successo, i cardinali se lo contendevano… Il suo nome era Michelangelo, ma lo chiamavano Caravaggio, come il paese lontano da cui veniva. Caravaggio era amico del padre e, come lui, aveva un pessimo carattere, sempre accigliato, brusco di modi e incline ai litigi soprattutto con chi gli contendeva il lavoro. I due erano finiti in Tribunale nel 1603, quando Artemisia aveva dieci anni.

foto da ufficio stampa di Palazzo Blu Pisa

I tradimenti, gli insulti infamanti, i processi erano all’ordine del giorno in quel vasto esercito di pittori, architetti, decoratori, scultori che affollavano le strade. Era il mondo brutale che Artemisia aveva imparato a conoscere fin da bambina popolato di uomini che parlavano del sesso cosiddetto gentile con prepotente oscenità e dei rapporti con le donne con una volgarità arrogante, e poi dipingevano bellissime madonne, sante umanamente sofferenti e splendide e gloriose eroine dell’antichità. E angeli, degli angeli salvifici che sostenevano gli esseri umani nelle loro difficoltà. C’erano tanti angeli nelle loro tele sparse per le Chiese di Roma, tutti differenti tra loro, spesso carichi delle fatiche degli uomini come se fossero la classe operaia del cielo. Alla morte della moglie Orazio aveva stabilito, secondo il costume dell’epoca, che l’unica femmina della famiglia, Artemisia, allora dodicenne, si sarebbe presa cura dei fratelli e della casa. Lei era una bella ragazza, pigra ma dal carattere forte, deciso e disobbediente, tanto che il padre aveva affittato due camere dell’appartamento in cui vivevano ad una certa Tuzia, affinché la tenesse d’occhio.

Ma c’era qualcosa in quella giovane donna che nessuna Tuzia poteva tenere a freno e che Orazio all’inizio non sapeva proprio come giudicare: ad Artemisia piaceva dipingere. E lo faceva in modo realistico, provocatorio e senza filtri. Quando Artemisia dipinse “Susanna e i Vecchioni” aveva soli 17 anni ed era stata affidata dal padre al maestro di prospettiva Agostino Tassi affinchè fosse istruita nell’arte pittorica. Il dipinto era dirompente, oltre che per tecnica e maestria, anche per la scena e il messaggio di disturbo e disgusto trasmesso dallo sguardo della fanciulla importunata da due personaggi anziani. Il dipinto era chiaramente autoreferenziale. Agostino Tassi, molto più vecchio di lei, in quel periodo, approfittò della Gentileschi, condizionandole la vita per sempre. Dopo un anno dallo stupro, il padre di Artemisia, decise con la figlia di sporgere denuncia che si trasformò per la ragazza in una lunga agonia; il dolore, la vergogna, l’umiliazione del processo, gli insulti, la tortura delle belle mani che erano il suo patrimonio. Ma anche l’inizio del riscatto. Da questa drammatica situazione Artemisia Gentileschi ne uscì grazie al suo talento, alla sua genialità e alla sua intelligenza. Cambiò nome, e città: da Roma si trasferì a Firenze sposando l’artista Pierantonio Stiattesi (che lasciò in seguito) e trasformò rabbia e vergogna in coraggio e voglia di vivere. Nel 1616 Artemisia diventa la prima donna ad essere ammessa all’Accademia del Disegno di Firenze. Nel corso degli anni usò se stessa come modella per i tanti personaggi che ha ritratto affidando ad essi la propria storia, le proprie emozioni, la sua rabbia, paura, voglia di riscatto. Nei suoi quadri le protagoniste erano donne, senza vergogna, prive di scrupoli e capaci di difendersi e vendicarsi dai torti subiti

Nel dipinto del 1623 Lucrezia, eroina romana simbolo dell’onore e della pudicizia, Artemisia Gentileschi ritrae Lucrezia, moglie di Collatino che era stata violata Sesto Tarquinio

Artemisia Gentileschi (1593-1653) – Lucrezia (1620-1621)

Collatino sapeva che nessuna moglie poteva battere la sua Lucrezia in quanto a pacatezza, laboriosità e fedeltà. Così portò con sé gli altri nobili, tra cui Sesto Tarquinio, cognato di Lucrezia, a vederla nel pieno della notte. Essi poterono constatare che Lucrezia stava pacatamente tessendo la lana, con le sue ancelle, mentre le nuore del re si divertivano in banchetti e orge. Sesto Tarquinio ne restò affascinato e fu preso dal desiderio di possederla. Alcuni giorni dopo, all’insaputa del marito, tornò a casa della donna e venne accolto con grande ospitalità. Ma dopo cena, quando tutti dormivano, si introdusse nella camera da letto di Lucrezia che, svegliatasi di soprassalto, si trovò aggredita e violata dall’uomo. Nell’immagine che ne dà Artemisia Gentileschi, Lucrezia non ha nulla di pudico: con una mano solleva un seno prosperoso, pronta a colpirsi il cuore con il coltello che tiene nell’altra mano. Ma qualcosa nel quadro non torna: il coltello è impugnato dalla mano sinistra invece che dalla destra perché Artemisia ha preso se stessa per modella: Lucrezia non è altro che una sua immagine allo specchio.

Il coltello lo aveva dipinto anche 13 anni prima, al tempo dello stupro, nel ritratto di Giuditta che sgozza Oloferne. Tema di cui si era anche occupato Caravaggio

Ma, a differenza della Giuditta di Caravaggio, la sua eroina non ha nulla di distaccato: è una donna che sta tagliando in modo razionale e consapevole, la testa ad un uomo che giace sul letto. Artemisia dipinge con cura il letto, che è l’unico arredo della scena; luogo dove si incontrano e scontrano uomini e donne e dove talvolta queste ultime soccombono, proprio come era successo a lei.

Berthe Morisot

L’impressionista che sfidò il suo tempo

Berthe Morisot è stata una dei pochi esponenti femminili del movimento impressionista. Stile leggiadro e temi famigliari, in netto contrasto con le difficoltà e i pregiudizi che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. In questo autoritratto, Berthe ha lo sguardo fisso davanti a sé, come incantata, persa in un pensiero. Quando l’opera venne esposta nel 1885 al Salon, la massima manifestazione ufficiale dell’arte francese, Berthe Morisot si meraviglia che tra i visitatori, circoli l’espressione femme fatale: lei non si vedeva così. “Ragazza riservata e che parlava a voce bassa, sottile come un giunco, occhi neri e profondi, che amava vestirsi di nero e all’ultima moda e leggere romanzi in voga”, così la descriveva Edouard Manet; il pittore la elesse a modella prediletta e in pochi anni la ritrasse almeno undici volte – tra i ritratti più iconici ci sono “Il balcone”, “Berthe Morisot con il ventaglio” e “Berthe Morisot con un mazzo di violette” – e la introdusse definitivamente all’interno della cerchia e della poetica impressionista.

Ma Berthe Morisot non era solo una creatura affascinante; era una pittrice che combatteva per affinare la sua tecnica, sicura della sua vocazione. In quegli anni i pittori di Parigi si dividevano tra due diverse scelte: dipingere al chiuso in atelier oppure dipingere en plair air, dal vero, inseguendo con accanimento la natura e i suoi elementi, gli alberi, i campi, il mare, i prati, le montagne, la neve.. La sera, gli artisti discutevano delle loro scelte e tendenze. Erano riunioni tra uomini, alle quali le donne non erano ammesse. Del resto, non avevano accesso a tanti posti, c’era la scuola per le ragazze che volevano imparare la miniatura su porcellana o su stoffa, ma era frequentata da chi aveva bisogno di un mestiere per guadagnarsi da vivere e non era quello che interessava a Brethe e neppure a sua sorella Edma.

Madame Morisot, madre delle due ragazze, sempre convinta che prima o poi sarebbe arrivato il giorno in cui le due giovani avrebbero abbandonato i pennelli per sposarsi, assecondò i loro desideri facendo loro prendere lezioni dal più grande paesaggista del tempo, Camille Corot, che faceva parte del gruppo di artisti che lavoravano all’aria aperta. La pittura di Manet abbagliò la ragazza e per lei Edouard Manet fu per tutta la vita il Grande Artista, il Supremo. Nel 1865, nella sala riservata agli artisti il cui cognome cominciava con la lettera M, accanto alla scandalosa Olympia di Manet, c’era un’opera di Berthe intitolata modestamente Studio: era una sorta di Narciso al femminile, una ragazza che guardava la propria immagine riflessa in uno stagno. La posa è malinconica, è una creatura che forse non si ama ma che vorrebbe amarsi, silenziosa e solitaria com’è.

Berthe aveva un carattere difficile e una salute fragile. I genitori affettuosi con lei pensavano che le cure potessero essere il matrimonio e la maternità, ma Berthe non ne volle sapere, neppure dopo il matrimonio di entrambe le sorelle. La famiglia era turbata, soprattutto la madre; ma Edouard Manet ne era incantato. Manet sapeva che non avrebbe potuto possedere Berthe, in quanto sposato; Berthe era come lui, una borghese di buona famiglia, agiata e ben educata, dotata di carattere opposto al suo, ma altrettanto forte; il pudore, il buon gusto, le regole del patto sociale del loro ambiente, tutto creava una distanza di sicurezza tra loro. Tutto, tranne la pittura.

Anche Berthe sapeva che non avrebbe mai potuto avere Edouard se non attraverso l’arte. Il suo desiderio di imparare da lui era forte quanto la sua ammirazione, farsi ritrarre era un gesto magico, il gesto del suo amore e insieme del suo apprendistato. Ma non volle mai essere una sua imitatrice, voleva essere autonoma, come lo era sempre stata in passato rispetto ai suoi maestri. La sua trasgressione più forte era la solitudine che la faceva e che irritava sua madre “Mi accorgo che mi crede matta da legare..”, diceva. Nell’estate del 1873, Berthe dovette cercare una soluzione a quell’enigma che era diventata la sua vita di donna diversa; una soluzione che non tradisse, però, la sua diversità e il legame con Edouard Manet. È a questo punto che si fece strada nella sua vita un altro Manet. Eugene, fratello di Edouard, che viveva nell’ ombra e nella devozione di quest’ultimo. Sarà il 1874 l’anno di svolta per Berthe, si sposerà con Eugene e l’opera “Berthe Morisot con un ventaglio” sarà l’ultimo ritratto che Edouard Manet le fece, un vero e proprio regalo d’addio; nella tela la giovane sposa non guarda verso l’artista, è di profilo, il volto più serio e malinconico; non assomiglia alla giovane donna col bouquet di violette dipinta due anni prima, che guardava intensamente, con occhi invitanti, chi la ritraeva.

Frida Kahlo

La farfalla con le ali d’acciaio

Frida Kahlo nacque nel 1907 ma spesso spostò la sua data nascita di tre anni, per farla coincidere con il 1910, anno della rivoluzione messicana.Il padre, che faceva il fotografo, era un uomo gentile, dai sentimenti semplici. Soffriva di epilessia ma, nonostante il suo male, riuscì sempre a mantenersi molto vicino alla figlia costruendo con lei un forte legame affettivo; “Grazie a mio padre ebbi un’infanzia meravigliosa. Egli, pur essendo molto malato, fu per me un magnifico modello di tenerezza, bravura e comprensione di tutti i miei problemi”, disse di lui Frida Kahlo. Frida lo accudì fin da piccola standogli vicino anche durante le crisi epilettiche e facendo in modo che il suo strumento di lavoro, la macchina fotografica, unico sostegno di casa Kahlo, non venisse rubato. A sette anni, Frida si ammalò di poliomielite al piede destro, la prima delle sue menomazioni; ma non si scoraggiò. Per lei già allora la gioia e il dolore erano inseparabili, come la luce e il buio che scandiscono le giornate, il caldo e il freddo che si alternano. In tutto il corso della sua vita resterà fedele a queste convinzioni, pronta all’allegria e alla sofferenza, anche quando sarà travolta dai più atroci tormenti fisici, interventi chirurgici, degenze, costrizioni in un busto d’acciaio, numerosi aborti, amputazioni. La malattia al piede le rese la gamba molto sottile e numerose fotografie la riprendono in pantaloni, come una creatura androgina, esile, dall’aria di chi non si sente al posto giusto. Sensazione che l’ha perseguitata per tutta la vita

La madre aveva messo al mondo tante figlie una dietro l’altra, troppe per aver voglia di occuparsene. Dopo la nascita di Frida, la donna si ammalò e affidò la bimba a una nutrice; da adulta Frida racconterà l’esperienza in un quadro che si intitola La mia balia e io. È l’immagine di un incubo; una donna dalla pelle scura con il busto nudo e una maschera nera e cupa sul volto tiene tra le braccia un essere ambiguo e deformato: una bambina che ha il viso di Frida adulta. È il ricordo di un’infanzia dolorosa e l’espressione di un sentimento ambiguo verso la maternità, qualcosa che accoglie e insieme fa paura.

Forse Frida si vestiva da uomo per essere come il padre, al quale si sentiva molto più affine. Da bambina voleva fare il medico per conoscere i segreti del corpo, anche del suo corpo, con il quale, dopo la malattia al piede, non aveva un buon rapporto. Ma l’evento traumatico che segnò la sua vita accadde nel settembre del 1925 quando uscita da scuola, salì su un autobus che si scontrò con un tram. Un urto violentissimo che le procurò diverse fratture rendendola immobile. “Il tram schiacciò l’autobus contro l’angolo della via. Fu un urto strano: non fu violento, ma sordo, e tutti ne uscirono malconci. Io più degli altri”, raccontò Frida Kahlo che, in seguito a quell’incidente, subì ben 32 operazioni chirurgiche. A dispetto di tutto, il suo attivismo, la sua voglia di vivere, la sua curiosità e la volontà di non arrendersi alle offese della vita la resero inattaccabile e la spinsero a leggere numerosi libri e a praticare quella che diventerà la sua ragione d’essere: dipingere. Furono anni di solitudine profonda in cui Frida fece dell’arte l’unica finestra nel mondo.

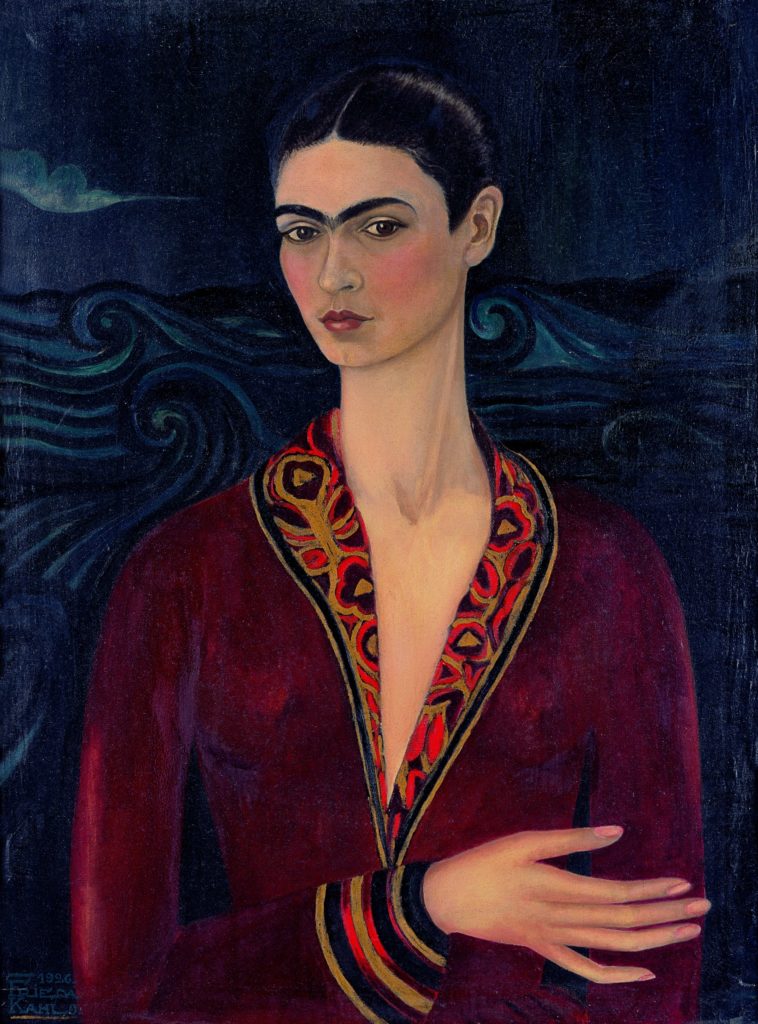

Conobbe il marito Diego Rivera a casa dell’amica Tina Modotti. Tutto in Diego Rivera era eccessivo: era alto più di un metro e novanta e pesava centocinquanta chili. “La sua enorme pancia, liscia e tesa come una sfera, riposa su gambe forti, colonne bellissime, che finiscono nei grandi piedi”, così lo descriveva Frida. Anche la sua personalità era eccessiva, molti lo ammivano e amavano, soprattutto le donne, altri lo detestavano. Quando Diego, che di matrimoni alle spalle, ne aveva già due, chiese la mano di Frida, a casa Kahlo si scatenò una tempesta di opposti sentimenti. L’uomo era una celebrità, milionario e generoso, ma al momento delle nozze il colpo d’occhio sulla coppia era strano: vicina a quell’uomo grande e grosso, Frida sembrava una farfalla sul punto di svanire. A Diego, mostrò i suoi primi lavori e l’uomo la incoraggiò, tra questi c’era un autoritratto, il primo di una lunga serie; nell’ Autoritratto con vestito di velluto Frida Kahlo non stava soltanto cercando la sua strada artistica, ma anche sé stessa.

La bella ragazza dall’aria aristocratica del dipinto è molto lontana dalla figura femminile che sarà al centro della pittura della Kahlo; un corpo forte e sofferente, martoriato, sempre esposto e pronto alla metamorfosi che gli era necessaria per esprimere non la bellezza e la femminilità, ma i sentimenti più profondi, le emozioni, le passioni, i dolori, la tempesta degli stati d’animo. Un corpo dipinto sempre disposto a rivelare tutto ciò che si tace e si nasconde: le lacrime, il sangue, il ventre dilatato della maternità, l’aborto, le ferite. È il tempo della verità.Per lo stile adoperato Frida sarà definita surrealista, ma nei suoi dipinti lei voleva solo raccontare la realtà interiore, quella che gli individui si ostinano a non vedere.

In “Ospedale Henry Fold” la donna giace nuda su un letto di ferro, dal suo corpo partono fili come estensioni di vene che la collegano a figure fluttuanti nell’aria, un fiore di orchidea, una chiocciola deforme, un misterioso orifiamma. Sopra di lei c’è il feto di un bambino. È la prima volta che un’artista rappresenta l’aborto. Con le opere dedicate alla sua maternità interrotta, Frida ha messo a punto la pittura che le interessa, quella che racconta contemporaneamente ciò che accade all’interno e all’esterno del corpo. La mancata maternità non fu l’unico dolore di quegli anni: presto Frida scoprirà che Diego aveva una relazione con Cristina, la sorella più amata. Per la Kahlo l’amore divenne una ferita, per la quale non si muore, ma neppure si guarisce.

Carol Rama

La pittrice trasgressiva che combatteva la sofferenza

Descrivere la sua arte è impossibile: Carol Rama era una vera outsider per stile di vita, per come parlava e creava. Tutto in lei era rivoluzionario, irregolare, innovativo. Una vita complicata la sua, costellata da dolori e traumi, che negli anni imparò a elaborare ed esorcizzare nell’unico modo che conosceva: creando. “Io dipingo per istinto e dipingo per passione, per ira e per violenza, per tristezza e per un certo feticismo, per gioia e malinconia insieme, per rabbia specialmente. I miei quadri piaceranno a chi ha sofferto”. Ultima solo per cronologia, questa quarta donna che raccontiano, Carol Rama nacque a Torino il 17 (numero che nelle sue biografie rifiutò convertendolo in 16 o 18) aprile 1918. Trascorse l’infanzia nell’agio: la famiglia Rama conduceva una florida esistenza borghese grazie all’attività imprenditoriale del padre, una carrozzeria che realizzava componenti di automobili per importanti aziende automobilistiche dell’epoca.

Gli inizi degli anni Quaranta sono molto complessi per l’artista. Nel 1942 muore il padre, probabilmente suicida, a cui era legata da grande affetto: di lui rimangono alcuni toccanti ritratti ad acquerello eseguiti negli anni immediatamente precedenti. Nella sua casa, ora diventata museo visitabile a Torino, si fondano surrealismo ed espressionismo astratto. Carol Rama iniziò a disegnare parti anatomiche del corpo, donne nude, sessi in vista, occhi, quasi tutte le sue opere riflettono uno specchio psico sessuale. Intese l’arte come un modo per leggersi dentro e liberarsi da tutti gli incubi, desideri, passioni, dolori e struggimenti, ma anche per esprimere la sua joie de vivre che era un misto tra stupore incondizionato per la vita e la bellezza. E per guarire dall’oppressione del potente e dalle relazioni affettive trasformate in giochi di supremazia.

Ella impiegò l’espressione artistica come un mezzo attraverso il quale reagire alle sofferenze familiari: le cure psichiatriche della madre e il probabile suicidio del padre. Costante riferimento della sua produzione è la sessualità: nelle opere giovanili come in quelle realizzate in età matura compaiono corpi femminili colti in atti erotici, inquietanti occhi, plastici assemblaggi in cui primeggia l’elemento verticale; dentiere, organi genitali, simboli fallici.

Carol Rama mise in piazza la sua realtà, il dolore che la circondava e a cui lei seppe donare una forza semplice e sentimentale, spesso ironica.

Artemisia Gentileschi, Berthe Morisot, Frida Kahlo, Carol Rama, quattro donne molto diverse tra loro per stile, idee, storie, ma accomunate dalla passione per l’arte e dalla determinazione ad affermare la loro verità e il loro talento fino a diventare figure iconiche nell’arte e emblema della lotta nel tempo delle donne contro i pregiudizi e le discriminazioni di un mondo ostile e chiuso alla bellezza, al talento, al merito e alla libertà della vita.

Beatrice Laurora

Content creator