LIBRI

Il denaro come protagonista silenzioso e potente dei romanzi ottocenteschi

La presentazione del libro “Il borsellino di Madame Bovary” di Giorgio Tacconi ha offerto una lettura originale della grande narrativa europea dell’Ottocento, mettendo in luce il ruolo centrale del denaro nelle dinamiche sociali, morali e letterarie dell’epoca.

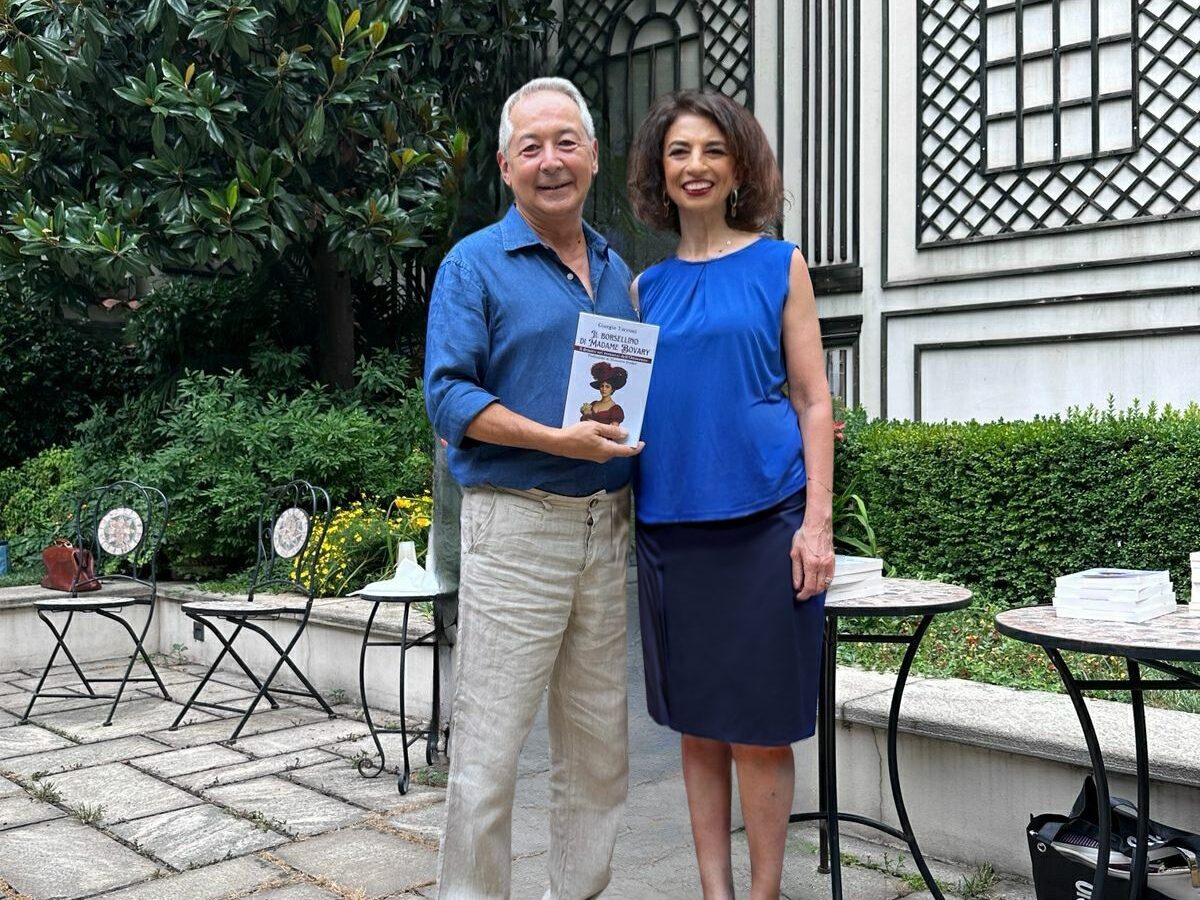

Si è svolta lo scorso 30 giugno, nel suggestivo Giardino di Franca Piattoni a Milano, la presentazione del libro “Il borsellino di Madame Bovary” di Giorgio Tacconi, pubblicato da ILI Editore. L’evento, moderato da Angela Maria Scullica, fondatrice insieme ad Antonio De Virigiliis, e direttrice di ILI Editore, ha visto la partecipazione dell’autore Giorgio Tacconi e dell’economista Massimo Scolari, autore della prefazione al volume.

Angela Maria Scullica ha aperto la serata illustrando il percorso e la missione editoriale di ILI Editore, una casa editrice indipendente nata nel 2015 con l’intento di favorire il dibattito intellettuale e la riflessione critica. Dal 2020, ha spiegato Scullica, ILI Editore ha focalizzato la propria attenzione sul mondo artistico e culturale, producendo saggi e narrazioni che intrecciano letteratura, filosofia, economia e società. In questo quadro, “Il borsellino di Madame Bovary” rappresenta una perfetta sintesi della linea editoriale: una rilettura originale dei grandi romanzi ottocenteschi attraverso la lente del denaro.

Tacconi ha spiegato con passione come il denaro nei romanzi di autori quali Balzac, Flaubert, Dostoevskij e Zola diventi un protagonista centrale, capace di influenzare non solo le trame narrative ma anche le dinamiche sociali, personali ed emotive dei personaggi. L’Ottocento, secondo l’autore, fu un’epoca di grandi trasformazioni economiche e sociali, in cui il denaro divenne simbolo di felicità e successo, ma anche fonte di tragedie e conflitti morali profondi.

Giorgio Tacconi, autore del libro “Il borsellino di Madame Bovary” con Angela Maria Scullica, co-founder e direttrice di ILI Editore

Massimo Scolari ha contribuito al dibattito analizzando il contesto economico storico del XIX secolo, caratterizzato dalla diffusione della cartamoneta e dal tumultuoso sviluppo industriale. Come ha sottolineato, la crescente disponibilità e circolazione del denaro contribuì ad accentuare la polarizzazione sociale: i ceti ricchi si rafforzarono e si espansero, ma la distanza rispetto ai poveri aumentò sensibilmente. Questi ultimi si trovarono spesso ancora più marginalizzati, mentre la nuova borghesia consolidava il proprio potere economico. Questo squilibrio crescente, che trova eco nelle trame dei grandi romanzi dell’epoca, è uno degli elementi chiave messi in luce dal lavoro di Tacconi, che aiuta a comprendere meglio il ruolo strutturale del denaro nella costruzione delle disuguaglianze sociali. Secondo Scolari, il libro offre spunti per una lettura più consapevole e attuale della letteratura ottocentesca, in grado di riflettere anche le dinamiche economichecontemporanee.

Angela Maria Scullica con Massimo Scolari, autore della prefazione del libro di Giorgio Tacconi “Il borsellino di Madame Bovary”

Il dibattito ha coinvolto anche il pubblico presente, stimolato da domande su diversi aspetti trattati nel libro e, in particolare, sul rapporto dei personaggi dei romanzi ottocenteschi con il denaro. Giorgio Tacconi ha raccontato alcuni casi emblematici: da Emma Bovary, simbolo della rovina economica e morale innescata da un consumismo illusorio, a Phileas Fogg, il protagonista del “Giro del mondo in 80 giorni”, per il quale il denaro diventa strumento di sfida e precisione matematica. Ha ricordato anche Čičikov, l’astuto protagonista de “Le anime morte” di Gogol’, che usa il denaro per acquisire potere attraverso l’acquisto fittizio di identità; Raskolnikov, in “Delitto e castigo”, per il quale il denaro è elemento di tormento, colpa e giustificazione morale; e infine Edmond Dantès, protagonista de “Il Conte di Montecristo”, che utilizza la ricchezza accumulata per mettere in atto una meticolosa vendetta nei confronti di coloro che lo avevano tradito, dimostrando come il denaro possa trasformarsi in uno strumento di giustizia personale e riscatto. Non è mancato il riferimento alla Dama delle camelie, personaggio femminile reso tragico anche dal legame tra amore, mantenimento e sacrificio. Questi esempi hanno offerto al pubblico un’ampia panoramica di come il denaro, nel XIX secolo, fosse motore drammatico e simbolico delle esistenze, rappresentando una forza in grado di elevare o distruggere, secondo logiche che continuano a risuonare anche oggi. È stata approfondita la questione della lotta di classe e della condizione operaia nell’Ottocento, con Tacconi che ha illustrato come autori quali Zola, Dickens e Verga abbiano rappresentato nelle loro opere la dura realtà sociale e le dinamiche economiche di quel periodo.

Un altro argomento centrale del dibattito ha riguardato il rapporto tra le donne e il denaro, sottolineando come, nei romanzi ottocenteschi, esso fosse spesso strumento di emancipazione ma anche causa di rovina personale. Le dame di molti romanzi ottocenteschi sono infatti donne che usano il denaro per riscattarsi, per sfuggire a un destino imposto o per affermare un’identità propria in una società dominata dagli uomini. Ma proprio questa ricerca spesso si trasforma in una trappola: pensiamo a Emma Bovary, che accumula debiti nella speranza di una vita più appagante, o a Margherita Gautier, la Dama delle camelie, che si consuma nel tentativo di conciliare amore e mantenimento. Anche Nanà, protagonista di Zola, diventa emblema di come il corpo femminile venga trasformato in merce di scambio. Questi personaggi mostrano come il denaro, per le donne, rappresenti una possibilità e al contempo un pericolo, oscillando tra potere, dipendenza e illusione. Nella società ottocentesca, le donne erano spesso escluse dai diritti economici fondamentali: non potevano ereditare liberamente, accedere a professioni autonome, possedere beni o disporre del proprio patrimonio senza l’autorizzazione di un uomo, che fosse padre o marito. Il denaro, quindi, diventava per molte l’unica via per affermare un minimo di indipendenza o per tentare una scalata sociale, ma al contempo rappresentava anche il prezzo da pagare per quella libertà. Emma Bovary, Margherita Gautier e Nanà sono figure emblematiche di questa tensione: donne che inseguono il sogno di un’esistenza diversa, ma che finiscono per essere travolte proprio dallo strumento con cui cercavano di emanciparsi. Il denaro promette loro potere, ma le espone al giudizio, al ricatto, alla marginalità sociale. In un mondo che le voleva silenziose, devote e dipendenti, il tentativo di gestire denaro si trasforma in atto di resistenza, spesso punito con l’esclusione o la rovina.

Particolarmente interessante è stata la riflessione sull’uso e l’ostentazione del denaro, che ha evidenziato una distinzione significativa rispetto all’attualità. Se nell’Ottocento il denaro veniva apertamente bramato e spesso esibito come simbolo di potere e successo sociale, oggi l’approccio è più complesso: esistono sicuramente forme evidenti di ostentazione, ma generalmente si tende ad una maggiore discrezione o addirittura a nascondere il proprio status economico, mostrando un’apparente sobrietà.

L’incontro si è concluso con grande partecipazione e interesse da parte del pubblico. “Il borsellino di Madame Bovary” ha saputo aprire uno sguardo nuovo e penetrante sui grandi romanzi dell’Ottocento, svelando come il denaro sia stato non solo motore narrativo, ma anche specchio delle tensioni sociali, morali ed esistenziali dell’epoca. Come ha sottolineato anche Massimo Scolari, la diffusione del denaro nel XIX secolo ha accentuato la polarizzazione tra le classi sociali: i poveri divennero ancora più poveri, mentre i ricchi si moltiplicarono, aumentando però anche la distanza economica e simbolica tra le due categorie. Questo squilibrio si riflette nelle trame e nei conflitti dei romanzi analizzati da Tacconi. Oggi, sebbene le dinamiche siano mutate e più complesse, quel divario economico non è affatto scomparso. Il libro ci invita dunque a riflettere su quanto la letteratura possa rivelare le radici profonde delle disuguaglianze e dei meccanismi che ancora oggi strutturano la nostra società.

Architetto