CONTEMPORANEITÀ

Il tesseratto e l’ombra del nostro tempo

Il tesseratto è una figura geometrica invisibile ai sensi ma perfettamente descrivibile con la matematica: un cubo nella quarta dimensione. Oggi questa immagine diventa metafora del nostro presente, fatto di superfici visibili e strutture nascoste: un mondo dominato da dati, algoritmi e persone considerate semplici risorse.

Angela Maria Scullica

Il tesseratto è una figura che non possiamo vedere, ma che possiamo pensare. È il “cubo” della quarta dimensione, un oggetto perfettamente definito dalla matematica eppure invisibile ai nostri sensi. Nei disegni ci appare come un cubo dentro un cubo, collegato da linee che sembrano misteriose: sono il riflesso di una struttura che non riusciamo ad afferrare direttamente. Il suo significato va oltre la geometria. Il tesseratto ci invita a ricordare che ciò che appare non è mai tutto. Esiste sempre una dimensione nascosta che plasma la forma visibile, proprio come l’ombra di un oggetto racconta solo in parte ciò che lo ha generato. Questa immagine, così astratta, diventa sorprendentemente concreta se pensiamo al mondo in cui viviamo oggi.

La figura geometrica del tesseratto

Oltre la superficie: la quarta dimensione dei dati

La nostra quotidianità sembra tridimensionale: scorriamo immagini, leggiamo notizie, ci muoviamo tra prodotti e pubblicità. Tutto appare immediato, alla portata dello sguardo. Ma dietro quella superficie opera una logica invisibile: la quarta dimensione del nostro tempo è fatta di dati, algoritmi, reti commerciali che decidono cosa vediamo, quando lo vediamo e in che forma. Ogni post sponsorizzato, ogni annuncio “personalizzato”, ogni video che trattiene la nostra attenzione è il risultato di un calcolo preciso. Ciò che appare sullo schermo è il cubo; ciò che lo sostiene, nascosto, è il tesseratto di strategie e profilazioni che non percepiamo ma che guidano la nostra esperienza.

L’uomo come materia prima

In questa economia dell’informazione, non è più solo il prodotto a generare valore, ma l’individuo stesso. Ogni clic, ogni ricerca, ogni geolocalizzazione diventa materia prima: informazioni raccolte, elaborate, rivendute. L’essere umano, ridotto a profilo e comportamento digitale, entra a far parte della macchina commerciale come ingranaggio inconsapevole. È qui che il rischio si fa evidente: se non sviluppiamo la capacità di vedere oltre la superficie, ci ritroveremo a considerare naturale un mondo in cui la libertà si riduce a illusione, e in cui il cittadino diventa merce.

Il tesseratto come allenamento alla coscienza

Ecco perché il tesseratto è più di un paradosso geometrico: è un allenamento della mente, una metafora dello spirito critico. Ci ricorda che la realtà è sempre più ampia di ciò che vediamo, che dietro ogni immagine c’è una struttura invisibile che la sostiene, e che la libertà nasce quando impariamo a guardare oltre la superficie. Oggi più che mai questo esercizio è necessario. Viviamo in un mondo in cui la velocità dell’informazione rischia di ridurci a spettatori passivi. Scorriamo titoli, notizie brevi, immagini patinate che sembrano spiegare tutto ma che spesso raccontano solo una minima parte della verità. È il mondo del “cubo”: ciò che vediamo è immediato, solido, rassicurante. Ma dietro, come in un tesseratto invisibile, operano interessi, algoritmi, logiche economiche che non percepiamo. Allenare lo sguardo al tesseratto significa coltivare la capacità di fermarsi, di chiedersi cosa manca, quali forze invisibili muovono la superficie. Significa sviluppare la pazienza di leggere un libro intero invece di accontentarsi di un riassunto online, la curiosità di approfondire una notizia verificandone le fonti, la volontà di comprendere un’opera d’arte al di là della sua immagine su Instagram.

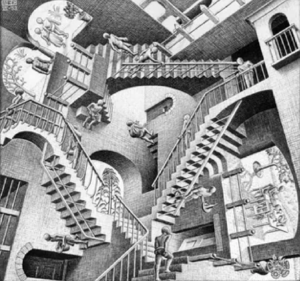

Relatività (M. C. Escher, 1953)

Lo spirito critico necessario

La cultura, nella sua forma più ampia,è lo strumento che ci permette di vedere il tesseratto.

La lettura di un romanzo ci fa penetrare nelle pieghe dell’esperienza umana che un post non potrà mai restituire. La filosofia ci insegna a porre domande scomode, a non fermarci all’apparenza del “dato” ma a chiederci chi lo produce e con quali finalità. La storia ci mostra che ciò che oggi sembra inevitabile è spesso il frutto di decisioni, interessi, conflitti. L’arte, più di ogni altra disciplina, ci costringe a vedere l’invisibile: nelle geometrie impossibili di Escher, nelle architetture mentali di Borges, nelle installazioni contemporanee che trasformano lo spazio e ci disorientano, troviamo lo stesso invito che ci rivolge il tesseratto — non credere che la realtà coincida con ciò che appare. Pensare come se vivessimo in un tesseratto significa quindi educare la coscienza alla complessità. È accettare che il mondo non sia mai tutto lì, davanti ai nostri occhi, ma che sia fatto di livelli intrecciati, visibili e invisibili. È imparare a riconoscere le connessioni nascoste che uniscono un messaggio pubblicitario al nostro comportamento quotidiano, una notizia ai flussi economici globali, una scelta politica agli algoritmi che governano l’attenzione collettiva. In tempi in cui l’uomo rischia di ridursi a un profilo digitale, a una serie di dati monetizzabili, il vero atto di resistenza è coltivare uno sguardo che non si accontenta del cubo, ma che cerca il tesseratto. È sviluppare quello spirito critico che ci consente di non lasciarci definire solo da ciò che consumiamo o produciamo, ma di recuperare la nostra complessità e la nostra dignità. Il tesseratto, con la sua impossibilità percettiva e la sua coerenza matematica, diventa così il simbolo di un esercizio necessario: vedere l’invisibile, smascherare l’ovvio, scoprire la trama nascosta delle cose. Un esercizio che non riguarda soltanto la mente, ma il modo stesso in cui scegliamo di vivere e di restare umani in un tempo che vorrebbe ridurci a numeri.

“Il vero atto di resistenza è coltivare uno sguardo che non si accontenta del cubo, ma che cerca il tesseratto”

Giornalista