INTERVISTA

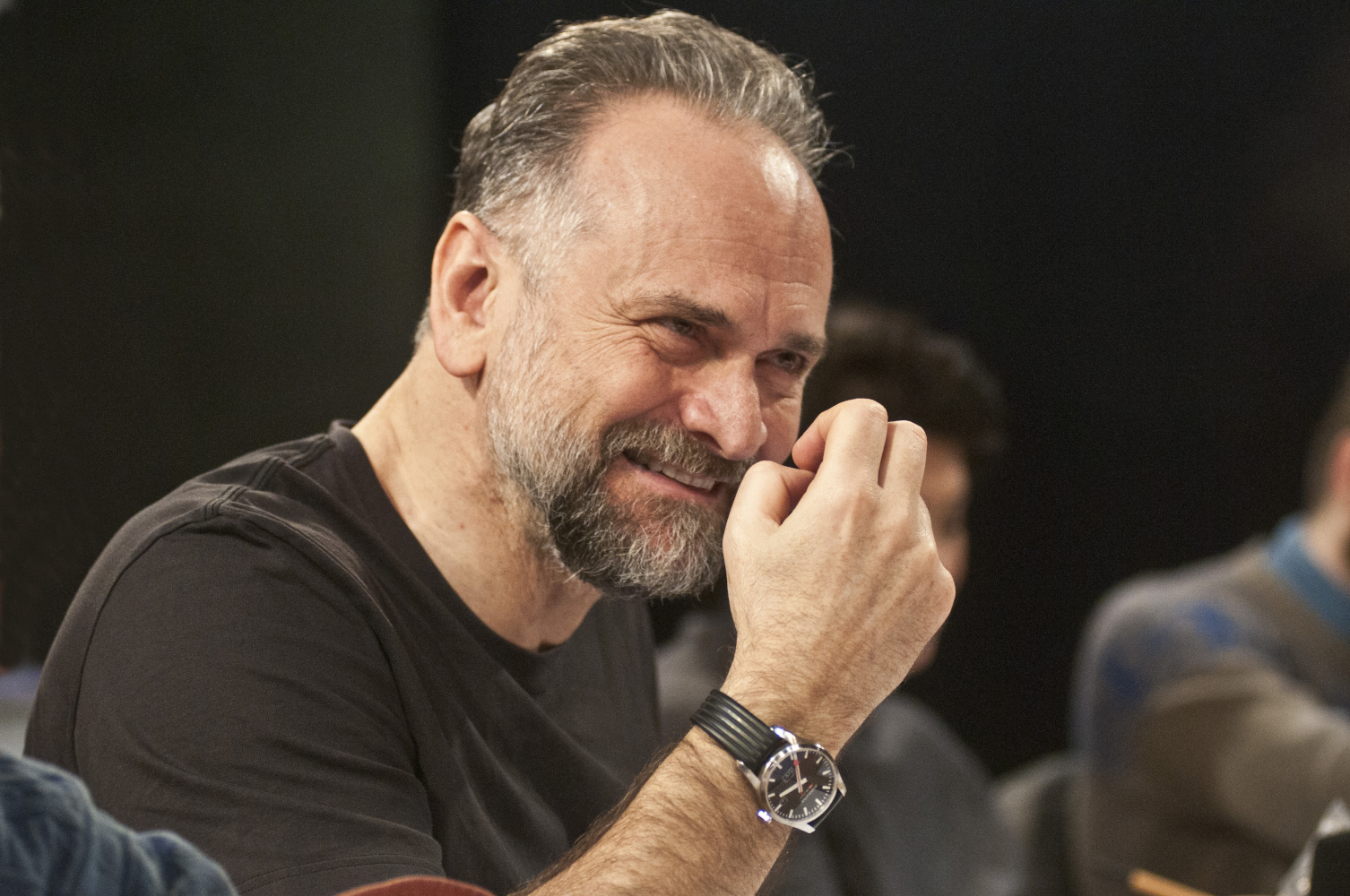

MASSIMO POPOLIZIO La scena come rito, rischio e rivelazione

Da quarant’anni Massimo Popolizio attraversa teatro, cinema, lirica e doppiaggio inseguendo l’essenziale. Formatosi con Ronconi, oggi è un artista inquieto e lucido, capace di trasformare ogni testo in un momento rivelatorio. Per lui la scena è un luogo di meraviglia, disciplina e rischio, dove tecnica e mistero si incontrano e la forma si fa vita.

«Non credo che il nostro lavoro possa cambiare il mondo, ma può cambiare una sera nella mente di chi ci guarda. E questo, per me, è già un gesto politico, umano, profondissimo». Massimo Popolizio è una delle voci più autorevoli e magnetiche della scena italiana: attore di straordinaria profondità, regista capace di visioni potenti, maestro della parola e del gesto. Formatasi accanto a Luca Ronconi, la sua carriera attraversa cinema, teatro, lirica e doppiaggio con una coerenza rara: la ricerca dell’essenziale. Oggi, dopo quarant’anni di palco, continua a essere un artista inquieto, capace di reinventarsi senza mai smarrire la necessità del suo mestiere.

Massimo Popolizio, chi è oggi, dopo quarant’anni di scena?

“Sono un uomo che ha passato la vita a inseguire la forma di qualcosa che non si lascia mai afferrare del tutto. Ho attraversato la prosa, la lirica, il doppiaggio, il cinema, e ogni volta ho capito che il mestiere dell’attore non è uno: è mille. È un territorio di meraviglia e di fatica, dove puoi reinventarti continuamente pur restando fedele a una sola domanda: come rendere necessario ciò che faccio? Non ho mai amato le definizioni: mi interessa l’attrito tra disciplina e immaginazione, quell’istante in cui la tecnica incontra il mistero. Lì riconosco chi sono”.

I suoi inizi con Ronconi, subito dopo l’Accademia, sono diventati quasi leggenda. Che cosa ricorda di quell’ingresso?

“Ricordo la vertigine. Con Ronconi non eri mai “al sicuro”: ogni prova era un salto nel vuoto. Mi ha insegnato che un attore deve pensare prima ancora di recitare, deve comprendere la natura architettonica di un testo, il suo respiro interno. Non c’erano scorciatoie: se cadevi, cadevi sul serio. Ma proprio per questo ogni conquista era una rivelazione. E poi gli incontri: Pani, Melato, Guarnieri… Attori che ti guardavano e capivi che dovevi guadagnarti ogni sguardo. Non era un apprendistato, era un rito di passaggio”.

Il premio Ubu del ’95 arriva presto. Che cosa rappresentava allora il palcoscenico?

“Era un luogo di trasfigurazione. Quando sei giovane credi che il palcoscenico sia una sorta di altare pagano: sali, ti incendi, poi scendi e ti ritrovi svuotato, quasi abbandonato da quella stessa energia che ti aveva sostenuto. L’Ubu mi ha dato la sensazione che quel fuoco fosse leggibile anche dall’esterno, ma non mi ha mai illuso. Ho sempre pensato che il teatro non debba salvare nessuno: debba aprire quasi una fenditura, un piccolo varco in cui lo spettatore possa riconoscersi o smarrirsi. Il resto è vanità”.

“Quando sei giovane credi che il palcoscenico sia una sorta di altare pagano”, dice Massimo Popolizio (Foto ph. Masiar Pasquali)

Di recente ha diretto Umberto Orsini in Prima del temporale. Che esperienza è stata?

“Con Umberto il lavoro assume una dimensione quasi sacrale. È uno degli ultimi attori che trattano la memoria come un muscolo sacro, una responsabilità morale. Prima del temporale è un testo fatto di silenzi, di tensioni sottili, e lavorarci con lui significa entrare in una camera di risonanza. Ogni gesto diventa significativo. La compagnia con Orsini è una piccola comunità: non si ragiona per ‘effetti’, ma per profondità. È un teatro che non strizza l’occhio, che non si mette in posa: scava. E questo oggi è raro, rarissimo”.

Negli ultimi anni si è immerso anche nella lirica. Che cosa l’ha attratta dell’opera?

“L’opera è un paradosso vivente: è la forma più rigida e allo stesso tempo la più capace di generare visioni. Quando ho iniziato a dirigere, ho capito che lì il regista deve avere un ego – diciamo – poroso, capace di farsi attraversare dalla musica. E che non sei più tu a dettare i tempi: è la partitura che ti detta la legge. Devi costruire mondi che si piegano ai respiri dei cantanti, devi trasformarti in un architetto sensibile, un cartografo dell’invisibile. L’opera ti costringe alla precisione assoluta e, proprio per questo, ti spalanca un’immaginazione gigantesca”. (Foto in apertura: Massimo Popolizio_ ph. Giuseppe Distefano)

La sua Tosca ambientata nei Trenta ha conquistato il pubblico. Perché quella scelta iconografica?

“Perché Tosca è un’opera in cui la bellezza convive con la crudeltà, e volevo un’epoca che non addolcisse questa contraddizione. La Roma razionalista, filtrata attraverso lo sguardo di Bertolucci nel Conformista, ha quella geometria elegante e minacciosa che ti permette di vedere la violenza non come un gesto estremo, ma come un’atmosfera. Non mi interessava citare il fascismo: mi interessava raccontare il potere quando diventa un fantasma che permea l’aria. Scarpia è un uomo del potere, non un’icona politica. E quell’epoca lo rendeva più inquietante, non più didascalico”.

Nel 2026 la rivedremo al Maggio con un nuovo cast. Che cosa può cambiare in un allestimento già amato?

“Può cambiare tutto, perché l’opera non è un quadro: è un organismo vivente. Ogni cantante porta con sé una biografia vocale, un timbro, una fragilità, un coraggio diversi. La regia è una forma, ma dentro quella forma scorre la vita di chi la abita. Io non cerco la replica perfetta: cerco il brivido dell’imprevisto, quella vibrazione che nasce quando qualcuno porta un’idea nuova e lo spettacolo si riaccende. È il bello del teatro: la sua ..impermanenza”.

Sta lavorando anche all’opera Romanzo criminale. A che punto siete e qual è la sua visione?

“Siamo nella fase più poetica e più difficile: quella del plasmare. De Cataldo ha scritto un primo impianto di libretto, Piovani sta cercando il suono giusto per una storia che non vuole essere cronaca, né imitazione del film o della serie. Abbiamo scelto un italiano quasi brechtiano, proprio per evitare il folclore e andare al cuore della tragedia. Il coro sarà un’entità immensa, che ricorderà lo stadio ma anche il teatro greco: una collettività che osserva, giudica, partecipa. E la prospettiva sarà quella di Patrizia, la prostituta: la femminilità che guarda la brutalità, l’occhio vulnerabile dentro un mondo di maschi. È lì che nasce la tragedia”.

Lei nel film interpretava il Terribile. Il cinema entrerà nella regia?

“Entrerà come memoria condivisa, non come citazione. Gli anni Settanta a Roma sono inseparabili da un certo cinema popolare: Roma violenta, i polizieschi sporchi, il noir di periferia. Gli schermi in alto non saranno decorativi: saranno ferite visive, lampi di un immaginario collettivo. Non voglio rifare ciò che già esiste: voglio mostrarne il sottotesto emotivo. Non la Banda della Magliana da cartolina, ma la Roma che tremava sotto i piedi”.

Che cosa desidera oggi per la sua vita professionale?

“Desidero una sola cosa: la lucidità. Questa vita ti chiede di essere sempre pronto, di cambiare città, letto, abitudini con una rapidità feroce. È un mestiere che ti mangia, se non lo guardi negli occhi. Ho visto grandi maestri – penso a Ronconi che faceva dialisi due volte a settimana – continuare a lavorare perché la scena è un rettangolo in cui passa la vita. Io vorrei continuare così: curioso, disponibile, vigile. E circondato da artisti che non cercano l’applauso facile, ma la verità difficile. Se avrò ancora questo, allora avrò tutto”.

«Non credo che il nostro lavoro possa cambiare il mondo, ma può cambiare una sera nella mente di chi ci guarda. E questo, per me, è già un gesto politico, umano, profondissimo».

Massimo Popolizio – Ph. Stefano Cioffi

Giornalista